晚清民国时期,在东北风靡一时的“大车店”,是怎样的一个店

大车店,南方人估计听得少,北方人一定知道,清朝到民国时期,散落在北方,特别是东北地区的民间旅店,一直到上个世纪70年代还能见到,顾名思义,大车,就是赶大马车的,店,旅店,专门给赶马车的人住宿的店,说白了,服务对象是比较低微、穷苦的百姓,所以旅店相当简陋。

北方,特别是东北地区,一年有超过半年时间是冬天,但人还得往来,商品还得贸易,于是有很多赶着马车的行贩,在半路上如果找不到旅馆,大冬天雪地里可被直接冻死,所以必须找地方歇脚,对有钱的行贩来说不是问题,但对于经济实力薄弱的商贩,既能便宜,又能歇脚地方,就此孕育而生了,这就是大车店,一般城镇间距,4、50里就会有一家。

条件十分简陋,简单的稻草、芦苇大通铺,排成排挤在一块儿睡,能睡几个睡几个,屋里有脸盆、皂角、毛巾,想洗就洗,屋外有牲口料,来歇脚的方便喂牲口,屋外还有专门修马车的工具,车坏了,需要维修了也方便,屋里当然少不了火盆,暖和,屋里抽旱烟的,几个月不洗脚的,来的人也很脏的,床上虱子跳蚤啥都有,乌烟瘴气的,在今天看来,环境十分恶劣,但终归一条,便宜,穷人也能消费得起,不至于在荒山野岭冻死。

来往的行贩、农民、跑江湖的、卖艺的、小商贩等是主要的客流,人多了,大车店也存在竞争,店里弄得越来越干净,有的店专门弄了女客房,有的店还开设雅间,有的店米饭饼子随便吃,有的店牲口草料免费等,特别是闯关东的兴起,大车店生意格外火爆。

那年头,一般人都不常出远门,消息比较闭塞,所以各地新鲜事儿都由这些走南闯北的行贩们,在大车店聚集后,闲扯八拉的聊出来,渐渐的大车店也成了信息的集散地,人一多,干买卖的云集而来,比如小酒馆、铁匠、木匠、说书、算命的,好不热闹,我们改革开放以后,大车店才慢慢退出历史舞台。

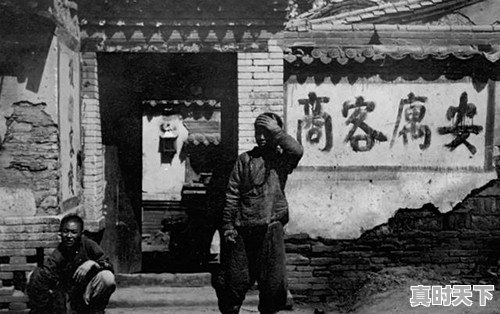

图为长春二人转博物馆展出的,就是当年闯关东时期“唱大车店”情景。

今天在东北的小地名,常见的是什么什么屯,什么什么山,还有就是什么什么店,比如黑龙江绥化地区,有四海店、胡家店、老虎店、李家店、冯家店等,这些基本是由当地某家著名的大车店沿袭而来的。

去过东北待过的朋友可能就会发现,东北不少地方的村镇名字,都会叫做“某某车店”或者是“某某大车店”,其实这样的名字,通常证明这个地方在发展成村镇前,曾是个叫做“大车店”的住宿类的商业组织,至于大车店,有点类似低配版本的高速服务区。

明朝时期,除了辽东之外,对于东北并没有建立起有效稳固的统治,原本的奴儿干都司也只是个松散的羁縻机构而已,那时的东北相当荒凉,而满洲入关以后,将东北当成龙兴之地又封禁起来,使得东北长期人烟稀少。直到晚清时期,东北逐渐解禁,移民与商业逐渐繁荣,来往商队多起来之后,沿途的旅店等也就应运而生。

东北地区属于温带大陆气候,冬天非常漫长而且寒冷,因此在东北的冬天晚上过夜,不能随便找个遮风挡雨的地方凑活凑活就算了,必须要在室内,否则根本无法抵御寒冷,而且那时比较乱,常有流窜的匪寇,室外很不安全。普通的旅店只能住人,无法大量停放货物与马车,之后出现了既能饲养牲口又能住宿的地方,也就是大车店。

大车店说起来,与现代的高速公路服务区比较像,只不过当时条件有限,环境自然无法进行相提并论,大车店歇马放车的地方,与住宿地方是分开的,马匹车辆在前,人住后院,有专门的人员进行看守马车货物,当然也要一定费用。大车店不仅提供住宿,还可以提供饲料、并且对马车进行修缮,也可以缝补衣物等等。

与中原内地的客栈酒楼不同,大车店的住宿环境大多数都很简陋,主要是黄土与茅草搭建,保证不漏风不漏雨就算了,往往就是个很大的通铺,一个很大的通炕,有时候能同时睡四五十个人,店内有被褥,客人也可以自己带被褥。由于大车店的大炕都是彻夜烧火的,所以屋内非常暖和,而且人很多,就算稍微盖点被子也不会冷。

在大车店的通铺之中,一般也会放几张桌子,给客人用来休息吃饭和闲聊,店内虽然也会提供饭菜,但大多都比较粗糙,要么就是乱炖,要么就是蔬菜大杂烩,还有就是各种干粮,客人也没有选择的余地,主要看店家方便。整体来说,大车店就是个凑活过夜的地方,各方面的条件都不能与正规的酒楼旅店相比,但要比露宿野外好得多。

当然,大车店也是分等级的,一开始大车店的诞生,只不过是为过往的商队商人提供个歇脚住宿的地方,但是随着东北地方经济的发展,商队商人数量越来越多,很多大商人可能无法忍受大车店的简陋,因此有些大车店随即升级服务。后来出现了一些比较高端的大车店,各方面条件都比较好,甚至还提供二人转表演之类的节目,供客人打发时间乐呵乐呵。

过去到处跑的,大多都是男子,所以绝大多数的大车店并没有专门供应女客休息的房间,若是偶然碰到了女客,那么就会在通铺的角落拉一道帘子隔开,只有少数比较高端的大车店,会准备单间,女客可以在这些单间休息。东北的大车店,一般会在门口挂上小箩筐,其数量越多就表示店内的服务配置越高级越丰富,挂五个以上,就表示有单间、能点菜。

清朝之后进入民国,东北的大车店越来越普遍,而那时候东北的经济已经发展得相当不错,进入东北做生意的天南地北的商人也越来越多,很多商户知道大车店是个人流聚集的地方,也就会选择大车店周围聚集,给旅客们增添其他服务。如此一来,逐渐就形成了人口聚集,最后体系越发丰富,最终就形成了聚落村镇,东北很多村镇都是如此发展而来。

不过,大车店周围聚落的规模越来越大,可来往的人通常都鱼龙混杂,什么样的都有,而要想在这样的地方坐稳,那么也就要求大车店的主人,一般都要有非凡的手腕,只有这样才能保证大车店的安全稳定,才能保证客人源源不断上门。在这样的情况之下,很多比较弱小的大车店最终就渐渐消失,被更大的大车店给吞并,使得大车店绝对数量又开始变少。

近代的东北,大车店非常盛行,几乎遍布东北,不过在建国之后,随着东北的交通各方面发展越来越迅速,条件更加优越的商业住宿场所出现,大车店不再拥有优势,其生意也越来越差难以为继,上世纪七十年代正式消失。如今的东北,已经见不到当年盛极一时的大车店,甚至绝大多数年轻一代都没听过“大车店”这一旧时的东北地域文化符号了。

在有关晚清和民国时期的影视剧中,那些在东北境内赶路的主人无论什么时候走累了,路边就会出现一个旅店。

哪怕是荒无人烟的地方,这些旅店也会及时出现,就像天上掉下来的一样。

看到这里,也许有人会质疑,哪有那么多的旅店,该不会又是导演的胡编吧。

其实,这个细节还真不是虚构的,那样的旅店在当时的东北,真的是很广泛的存在,这种旅店就是我们要说的大车店。

大车店始于什么时候,已经无从考证,但应该不晚于清末,肯定早于民国。

清兵在1644年入关后,百姓和官员也趋之若鹜到了关内,东北几乎成为无人区。

因为那里是大清的龙兴之地,相当长的一段时间,清政府把它化为禁区,禁止关内人口向关外流动。

乾隆中后期,由于全国人口增长速度加快,人多地少矛盾突出;再加上山东河北等地连年饥荒,导致内地百姓不顾一切逃往关外谋生(闯关东),乾隆就解除禁令,通往东北的大门悄然打开,东北一下子热闹起来。

随着东北地区人口增加,经济渐渐繁荣,到东北经商、省亲、谋生的人也越来越多。

可是在当时,还没有汽车,出行的主要交通工具就是以牲口做动力的马车;公路也没有出现,道路况非常差;而且东北地广人稀,很多地方百十里都看不见一个村落,更别说城镇了。

在此情形下,外出的人经常陷入无店住、无饭吃的困境。

俗话说,有需求就会有市场,在这个大环境下,大车店就应运而生了。

大车店是一种俗称,顾名思义是接待大车的店铺,他们主要服务的对象就是因各种原因到东北去的路人。

但是开店就是为了赚钱,店老板是来者不拒,只要给钱,乞丐和皇上都可以住。

这时候的百姓,生活很苦,温饱都难以维持,到东北去的人,谋生的占了大多数,很少有人出去游山玩水的。

所以当时的大车店都设在大路两旁,大车店之间相距在20公里左右设置,因为负重的马车当时一天行进的路程,恰好是20公里左右。

如果是轻车简从,速度较快,行进路程较远,那就赶到下一个马车店住宿。

起初的时候,马车店接待的客人比较单一,那就是运输行业的从业人员。随着东北的繁荣,客人成分也越来越复杂,客流量也大大增加。

这样一来,马车店周围就衍生出其它行业,如烟酒茶水店、小吃店、小酒店、杂货铺、服饰店等等,久而久之就形成了村落和小镇。

如今东北有不少地名,还带着马车店的痕迹,如高家店、瓦房店、普兰店等。

由于当时条件限制,也因为东北气候寒冷,大车店很少是砖砌的,大多都是土木结构的,房墙则是用湿土打垒,房子的梁、椽、檐全部是木材的,房盖则大多是用木板扣成的。

简易的马车店则主要是用稻草苫做房顶,松嫩平原一带也有采用秫杆、芦苇做房顶的,上面则抹了一层厚厚的碱泥用来防水。

这样结构的马车店造价低,投资少,但是保温效果很好,冬暖夏凉,就是防火效果差了点。

房子的面积没有统一标准,有大有小;里面的房间结构也有大小之分,大的可以大小容纳十几个人休息;小的能睡三五个人。跟东北民居一样,里面没有木床,全部都是土炕。

大车店的其它设施也比较简陋,大多是在地上放若干张木桌和三五条长凳子,预备几个洗脸盆,几条毛巾。

大车店一般不分男女,只要是一伙的,男女混住在一起。如果客人不是一伙,或者人数较多,女客人就住在大炕一角,挂个布帘就OK。

生意好,有钱的老板投资的马车店,房间较多,可以实现男女分住,还能单独吃饭,但是收费相对高一点。

住在大车店的人收入都比较低,里面的伙食都很经济,大多是以玉米面大饼、大煎饼和家常菜为主。

后来的马车店周围,跟民国初期的上海滩一样,黄赌毒俱全。

因此,开马车店的老板不但要有钱,还要有路子,有黑白两道保护,不然生意就难做。马车店是个鱼龙混杂的地方,大军阀张作霖就曾经出入营口的马车店,凭着自己给牲口看病的本事,赚到了人生的第一桶金;也在这个染缸里学到了不少社会知识,认识了不少三教九流的人物,为以后走向江湖积累了宝贵的经验。

三十年代前后,随着社会进步,道路设施逐步完善,交通工具也渐渐多样化,早期的马车店渐渐销声匿迹,被大客栈和宾馆取代。

标签: #营口二手车货车平板车